○稲美町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年3月28日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、特定不妊治療に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定不妊治療 体外受精及び顕微授精をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

イ 代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)

ウ 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)

(2) 事実婚 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合をいう。

(助成の対象となる治療)

第3条 この要綱の対象となる治療は、国内の医療機関で受けた特定不妊治療であって、次のいずれかの区分に該当するものとする。

(1) 治療区分A 新鮮胚移植を実施した場合

(2) 治療区分B 凍結胚移植を実施した場合

(3) 治療区分C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合

(4) 治療区分D 体調不良等により移植のめどが立たず治療を終了した場合

(5) 治療区分E 受精できなかった場合又は胚の分割停止、変性、多精子授精等の異常授精等により治療を中止した場合

(6) 治療区分F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため治療を中止した場合

2 次のいずれかの区分に該当する治療は、この要綱の助成対象としない。

(1) 治療区分G 卵胞が発育しない、又は排卵終了のため治療を中止した場合

(2) 治療区分H 採卵準備のための薬品投与中に、体調不良等により治療を中止した場合

(助成対象者)

第4条 この要綱による助成を受けることができる者は、特定不妊治療を受けた者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法律上の婚姻又は事実婚をしている夫婦であって、特定不妊治療をした期間及びこの要綱による助成の申請日において、夫婦共に稲美町に住所を有していること。

(2) 他の公費負担医療制度による特定不妊治療費の助成を受けていないこと。ただし、兵庫県不妊治療にかかる先進医療費助成金交付要綱にかかる助成を除く。

(3) 国民健康保険その他の医療保険に加入していること。

(4) 町税を滞納していないこと。

(5) 当該特定不妊治療に係る治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(6) 特定不妊治療以外の治療方によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されていること。

(7) 申請する治療期間について、兵庫県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業による助成を受けていないこと。

(助成金の額等)

第5条 この要綱による助成の対象となる費用は、医療機関における特定不妊治療に要した費用に係る本人負担額とする。ただし、次に掲げる費用は、助成の対象としない。

(1) 医療保険各法に規定する入院時食事療養費の支給を受けた場合における食事療養標準負担額

(2) 文書料、個室料その他特定不妊治療に直接関係のないものであると認められる費用

治療区分A | 1回当たり50,000円を上限 |

治療区分B | 1回当たり50,000円を上限 |

治療区分C | 1回当たり25,000円を上限 |

治療区分D | 1回当たり25,000円を上限 |

治療区分E | 1回当たり50,000円を上限 |

治療区分F | 1回当たり25,000円を上限 |

3 主治医の治療方針に基づき、採卵前に精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を行った場合は、前項の助成額に上限50,000円を加算して助成するものとする。ただし、男性不妊治療を行ったが精子を採取できず、治療を終了した場合については、男性不妊治療のみに対し上限50,000円を助成するものとする。

4 この要綱による助成を受けることができる回数(以下「通算助成回数」という。)は、この要綱の規定による助成を受ける者であって初めて助成を受けた際の当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、1子(死産した場合を含む。以下同じ。)ごとに6回を超えないものとし、40歳以上43歳未満であるときは、1子ごとに3回を超えないものとする。

(申請及び決定)

第6条 この要綱による助成を受けようとする者は、治療を終了した日(医師の診療に基づき、やむを得ず治療を中断した場合については中断した日)から起算して6か月以内に、次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 稲美町特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)

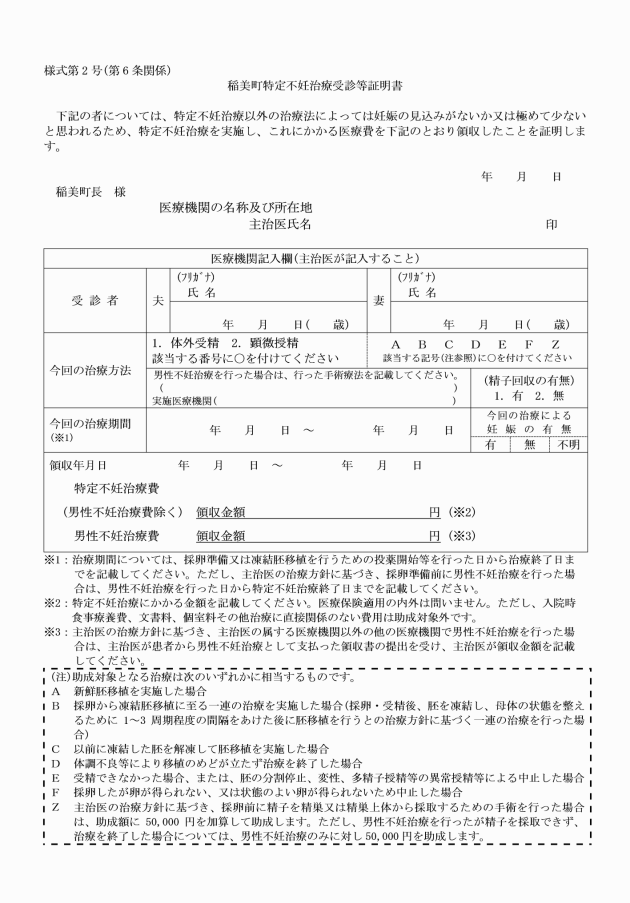

(2) 稲美町特定不妊治療受診等証明書(様式第2号)

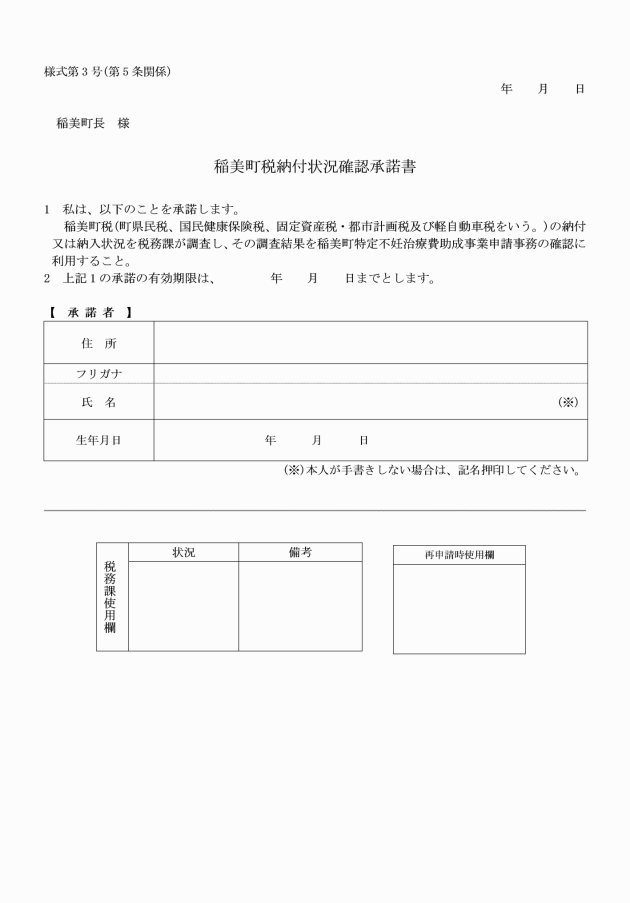

(3) 稲美町税納付状況確認承諾書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

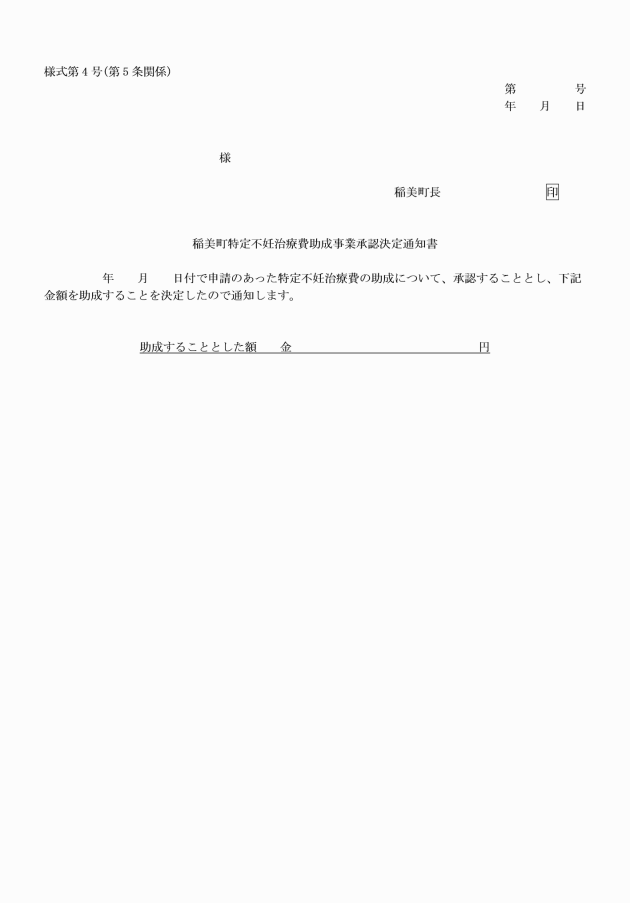

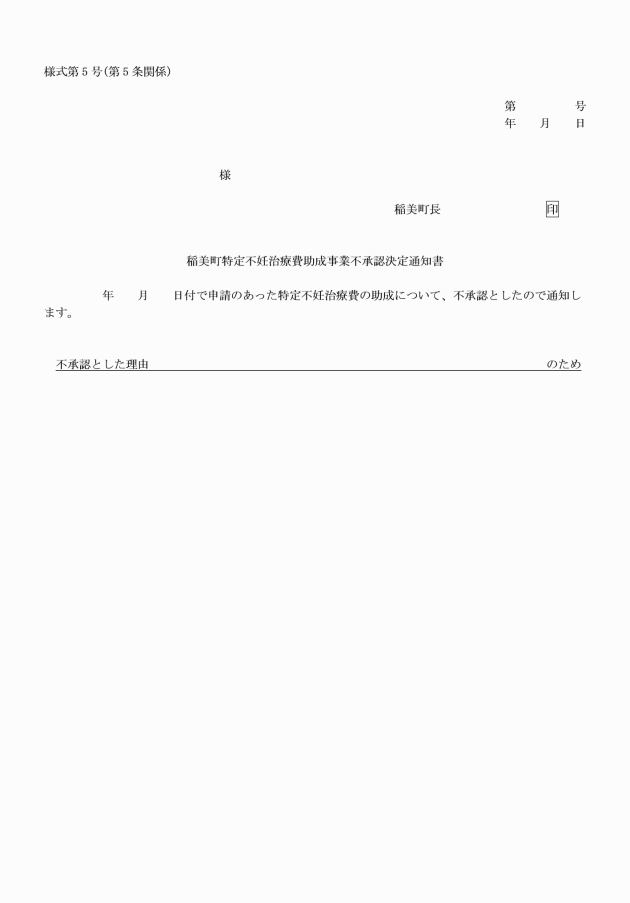

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、助成金の額を決定する。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段によって助成金を受けた者に対し、その返還を求めることができる。

2 前項の規定により助成金の返還を求められた者は、速やかに町長に返還しなければならない。

(実施上の留意事項)

第8条 本事業の関係者は、申請者のプライバシーの保護に十分配慮し、この要綱による事務を処理するための個人情報を他に漏らしてはならない。

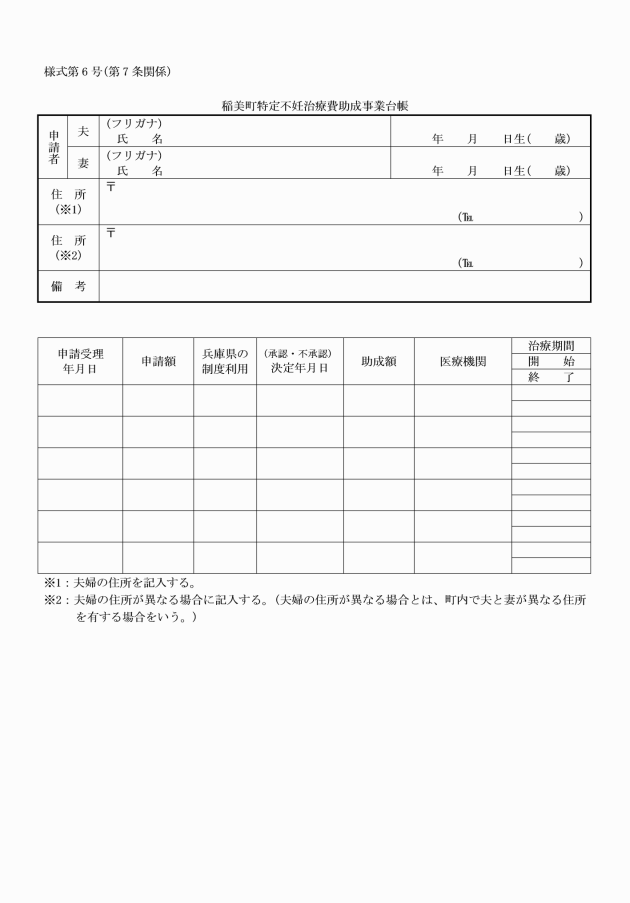

2 町は、稲美町特定不妊治療費助成事業台帳(様式第6号)を作成し、助成状況を把握するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による特定不妊治療に要した費用の助成は、平成28年4月1日以降に実施した特定不妊治療に要する費用について適用する。

(新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から治療を延期した者への助成の特例)

3 令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳または42歳である夫婦であって、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の感染防止の観点から治療を延期した場合における第4条第1項第5号の規定の適用については、同号中「43歳未満」とあるのは「44歳未満」とし、第5条第4項の規定の適用については、同項中「40歳未満」とあるのは「41歳未満」と、「40歳以上43歳未満」とあるのは「41歳以上44歳未満」とする。

附則(令和2年7月3日要綱第36号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の稲美町特定不妊治療費助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新要綱附則第3項の規定は、令和2年4月1日以後に延期した特定不妊治療に係る治療費の助成について適用し、同日前に行われた特定不妊治療に係る治療費の助成については、なお従前の例による。

附則(令和3年3月31日要綱第74号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の附則第3項の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の稲美町特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和3年1月1日以降に終了した特定不妊治療に係る治療費の助成について適用し、同日前に終了した特定不妊治療に係る治療費の助成については、なお従前の例による。

附則(令和4年7月1日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の稲美町特定不妊治療費助成事業実施要綱は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の稲美町特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日以後に治療を開始した兵庫県特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成16年4月1日制定。以下「県要綱」という。)の規定に基づく助成を受けていない特定不妊治療について適用し、同日前に治療を開始した特定不妊治療又は県要綱の規定に基づく助成を受けている特定不妊治療については、なお従前の例による。

附則(令和6年8月15日要綱第49号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の稲美町特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。