母里地区の自治会

- [公開日:]

- ID:2950

ページ内目次

母里小学校区

蛸草上条自治会

主な行事、見どころ、自治会の紹介など

蛸草は、町の中心部の母里地区に属し、印南野台地のやや南側に位置する田園地帯です。上条・下条・中条・高薗の4地区から構成されています。

我が愛する上条自治会は、蛸草の東側に位置し東側には地域の水がめとして「広谷池」があり、隣接する「広沢池」と併せ、遊歩道(2,150メートル)が整備され、憩いの場として利用されています。「広谷池」には、水面を利用した大規模な太陽光発電システム(パネル枚数:25,860枚)が設置されています。

近くに母里保育園・幼稚園・小学校・兵庫南農協母里支店があり、志染・土山を結ぶ県道514号線に沿う、約70世帯が居住し、人口約150名と蛸草4地区の中では一番少ない自治会です。昔から強い「絆」で、初参会・地蔵盆・新年会等の主な行事を全員参加で実施しています。

蛸草上条自治会の地蔵盆の様子

蛸草高薗自治会

主な行事、見どころ、自治会の紹介など

母里の蛸草地区は「高薗」「上条」「中条」「下条」の4区域に分かれ、約300世帯が居住しています。高薗自治会は、蛸草地区の西側に位置し、66世帯が居住する美しい田園地域です。また近くの上棒池にはコウノトリも飛来し、自然豊かな環境に囲まれた地域でもあります。農家は28世帯になり、ほぼ兼業農家ですが、高齢化により営農組合に耕作を依頼する世帯が増えています。

蛸草高薗自治会は、ため池の遊歩道を利用し、散歩やジョギングができる健康なまちづくりと、この田園風景が楽しめる暮らしを守るために、農・商・工と住との調和のあるまちづくりを目指した取り組みをしています。

行事として高薗児童公園での桜のお花見会、正月の新年会等を開催し、自治会の親睦を深めています。

蛸草高薗自治会のお花見会の様子

蛸草中条自治会

主な行事、見どころ、自治会の紹介など

瀬戸内の温暖な気候で、田園風景が美しい稲美野台地に、蛸草中条自治会があります。

中条地区を含め、上条地区・下条地区・高菌地区の4地区(4自治会)で、『蛸草』です。

蛸草地域は、元禄10(1697)年に中村地区の大庄屋『小山五郎右衛門』が中心となり、水利の便が非常に悪いこの地を開拓した時から始まるとされています。

現在、蛸草中条自治会は、71世帯の内39世帯が稲作を中心とした兼業農家です。近年は、高齢化により担い手不足が進んでいます。

蛸草中条自治会では、毎月1日・21日に、蛸草中条地蔵堂で『お供え』『お膳』を当番の方がお世話をしています。また、8月24日の地蔵盆の時には、中条自治会から自治会の皆さんへ案内して、『念仏』を唱えた後、お子様へお菓子の接待をしています。

蛸草中条自治会の地蔵盆の様子

蛸草下条自治会

主な行事、見どころ、自治会の紹介など

蛸草は、町中心部の母里地区に属し、印南野台地の中央部からやや南側に位置する田園地帯です。

かつては、蛸草新と呼ばれ、蛸草庄・蛸草谷と呼ばれていた区域です。中村地区「小山五郎右衛門」が元禄10(1697)年に開発を始めました。同年5月、藩に開発許可願いを提出し、許可を得て、数年後には畑38町を開いたとされています。

蛸草下条自治会は、蛸草の南西部にあり、116世帯の内、63世帯が農家で、そのほとんどが兼業農家です。近年は高齢化により後継者がなく、営農組合に耕作を依頼する世帯が増えてきました。

天満神社の秋祭りでは、12年に1度、蛸草の練り番が当たりますが、蛸草下条がいつも当番になります。そのため、祭り好きの人が多く、獅子舞の保存にも力を入れています。

蛸草下条自治会にある若宮神社

上場自治会

主な行事、見どころ、自治会の紹介など

上場自治会は稲美町の東部に位置し、世帯数約90世帯、人口は約270人の自治会です。昔から農業の盛んな地区で、キャベツ、トマト、薔薇などの花卉類を栽培する専業農家が多かったのですが、最近では米だけを作って会社勤めをする兼業農家がほとんどとなっています。

上場地区の一番高い場所に葡萄園池という大きなため池があり、外周がウオーキングコースとなっています。その名の通り明治時代に国営の葡萄畑があり、ワインを醸造していた跡も見つかっています。今はため池となり地元の稲作栽培の重要な水源地となっています。5月のゴールデンウィークの頃から一斉に田植えが始まり、秋の収穫まで品種ごとに稲の生育の状況の変化を眺めるのも散歩する人たちの楽しみの一つです。最近では、秋頃からコウノトリも数羽が飛来するようになり散歩の楽しみが増えました。

主な行事は、上場の自治会としては防災訓練・ふれあい交流会を行い、親睦を兼ねて組対抗でゲームなどをしてコミュニケーションを図っています。印東の自治会としては、夏の盆踊り、秋のウオーキング、そして印西地区と一緒に印南住吉神社で行われる夏祭り・秋祭りが主な行事です。

上場自治会のふれあい交流会の様子

中場中自治会

主な行事、見どころ、自治会の紹介など

中場中自治会は、世帯数は約50世帯、人口は約150人の自治会です。

上場自治会、中場中自治会、中場北自治会の3自治会の連合で、印東自治会としても活動しています。印東自治会の大きな行事としては、7月に行者堂護摩大祭、夏祭り、8月に納涼盆踊り、10月に秋祭り、11月にウォーキングがあります。

史跡としては、1880年開業の播州葡萄園跡地が有り、国の史跡に指定されています。

中場中自治会にある播州葡萄園跡

中場北自治会

主な行事、見どころ、自治会の紹介など

中場北自治会は、3隣保から成り、世帯数約 50世帯、人口約140人の自治会です。

隣接地には、いなみの工業団地があります。

中場北自治会は、上場自治会・中場中自治会との3自治会連合で、印東自治会としても活動しています。

印東自治会の大きな行事としては、盆踊り大会(8月)、印南住吉神社の夏祭り(7月)・秋祭り(10月)、ウオーキング(11月)があります。祭りは、祭り実行委員会をメインに開催しております。近年は若い方の参加も増え、若返りしながらの伝統行事継承が出来てきています。

中場北自治会にある掌中橋

印西東自治会

主な行事、見どころ、自治会の紹介など

印西東自治会は、2集落11隣保からなり、94世帯、人口約190人の自治会です。

印西東自治会、印西西自治会、印西南自治会の連合で印西自治会として主に活動しています。

印西自治会としての大きな行事は、盆踊り、住吉神社の夏祭り、秋祭りがあります。令和3(2021)年春に太鼓蔵を新設しました。宮池の南西角の広い敷地に新印西東集会所並びに新太鼓蔵が完成し、お披露目されました。印西子ども広場にて納涼盆踊り大会が行われます。各種団体による趣向を凝らした夜店がいっぱい出ます。例えば、おでん、唐揚げ、生ビール、かき氷、たこ焼き等。また、ビンゴゲームやラッキーナンバーでの豪華賞品も用意しています。踊りと夜店の一夜です。

印西東自治会の活動拠点「印西東集会所」

印西西自治会

主な行事、見どころ、自治会の紹介など

印西西自治会は、町の最南端に位置する田園地帯です。神戸市西区岩岡町に隣接する5地域(四ツ塚、印西前、印西中、池ノ内、栄泉東)の約80世帯で構成しています。

隣接自治会である印西東、印西南、印西西の3自治会を統合し印西自治会として活動しています。印西自治会の大きな行事としては、7月に住吉神社の夏祭り、8月に盆踊り、10月に住吉神社の秋祭り、11月にウォーキングを実施しています。

特に秋祭りは伝統の祭事であり、太鼓屋台、子ども神輿が練られ、獅子舞奉納、餅まき等印東自治会と共同で執り行う印南地域の一大行事となっています。

印西西自治会の秋祭りのようす

印西南自治会

主な行事、見どころ、自治会の紹介など

印西南自治会は、2地域からなる自治会で、町の東南端に位置しその東側は神戸市西区神出町に、南側は同区岩岡町に隣接しています。

55世帯が居住する自治会で、地域一面に田や畑が広がっており、米や野菜を栽培していますが、専業農家は少なく、多くは企業などに勤めながら農業を営む兼業農家です。また、花卉栽培、建築や自動車関係の事業を営む家庭もあります。

印西南自治会の行事としては、花見会を単独で実施するものもありますが、印西東自治会や印西西自治会と合同行事の盆踊り大会や隣接地区との共催行事である住吉神社の夏祭り・秋祭りなど、多くは隣接する印西東自治会と印西西自治会とともに印西自治会として実施しています。また、印西東自治会と印西西自治会と合同で、印西ウォーキングも実施しています。

印西南自治会の活動拠点「南場集会所」

川北自治会

主な行事、見どころ、自治会の紹介など

川北自治会主催の正月の神社参拝行事、春祭り、秋祭りや年末には近隣自治会の交流事業があります。老人クラブでは、 児童公園でグランドゴルフなどを行っています。自治会としての特別な行事や活動はありませんが、町主催の行事や大会には、積極的に参加しています。

川北自治会にある信光寺

学校前自治会

主な行事、見どころ、自治会の紹介など

学校前自治会は、世帯数約50の小さな自治会で、母里地区の中心部にあります。

母里小学校、母里幼稚園、いなみ野母里こども園、母里福祉会館のある文教地区で、JA兵庫南母里支店や神姫バスの土山駅行き停留所もある非常に便利な場所です。かつて「母里の銀座通り」と呼ばれた学校前商店街ですが、今でも行列の和菓子店「松葉堂」をはじめ、洋品店、理髪店、自動車整備工場などがあり賑わっています。母里小学校の近くの公会堂では老人クラブの皆さんがグラウンドゴルフをしたり、お茶会をしたりして楽しんでいます。

学校前自治会の活動拠点「学校前公会堂」

上野谷自治会

主な行事、見どころ、自治会の紹介など

上野谷自治会は、町の北東端にあり、神戸市に隣接しています。また、地名に「谷」という字が使われていますが、稲美町で最も海抜の高い地域です。

元禄5(1692)年に開村。野寺、草谷により開墾されたためそれぞれの1文字をとって野谷と名図けられました。(角川日本地名大辞典より)

集落内の中央を県道65号線(神戸加古川姫路線)が通り、神戸方面への主要道となっています。世帯数は87世帯、協力会員は6社で、専業農家が2世帯あり、稲美特産のトマトなどをハウス栽培しています。また、営農組合を設立して、地域の農地、水、環境を守りながら、主に米、麦を作付し農地の維持管理をしています。

自治会行事は祇園際、愛宕神社の秋祭り及び正月飾り、上野谷環境保全会と協力して、溝掃除、草刈り、餅つき交流会などが地元住民の参加で行われます。

愛宕神社と上野谷公民館の様子

下野谷自治会

主な行事、見どころ、自治会の紹介など

下野谷自治会は、県道65号線(神戸~加古川)と県道514号線(三木市志染町~土山)の交差する町の北東部に位置し、約80世帯250人の自治会です。

平成24(2012)年、田園集落まちづくり制度による県からの特別指定区域の指定を受けてから、転入者が増え、子どもの人数も増えています。

地域内では、まちづくり協議会、シニアクラブ、婦人会、子ども会、営農組合(マザービレッジファーマーズ)、世代ごとの任意団体が活動しています。

地域内では、どんど、さなぼり、盆踊り、もち米の田植え・稲刈り体験、健康支援ウォーキング運動会、餅つきなど、1年を通して多くのイベントが開催されています。

地域の情報誌「しものだに瓦版」が月1で発行され、それらの内容が記事になっています。

下野谷自治会の皆さん「稲木前で集合写真」

草谷自治会

主な行事、見どころ、自治会の紹介など

草谷自治会は、町の北東部に位置し、北は三木市、東は神戸市に隣接し、道路は南北には県道志染土山線、東西には野村明石線が通っています。地区の中央部を草谷川が流れ、古くからこの水の恩恵を受け、稲作など農業中心に発展してきました。

草谷自治会は、現在、約230世帯の会員で構成され、総代15人で運営している認可地縁団体です。自治会活動は、子ども会やシニアクラブなど各種団体との連携を深め、文化活動やスポーツなど活発に活動しています。

草谷には、鎮守の森として鎌倉時代の寛元2(1244)年建立の菅原道真公を祀った草谷天神社があります。その境内は、さくらの森公園と呼ばれ、春には周辺地域からも大勢の花見客が訪れます。また、草谷川沿いには芝桜ロードが完成し、田園ライブとともに春の風物詩となっています。10月には秋季例大祭が厳かに行われ、屋台や神輿を担いで、約100段の階段を昇る様子は有名です。

草谷自治会にある草谷天神社

下草谷自治会

主な行事、見どころ、自治会の紹介など

下草谷自治会は、町北部に位置し、西は加古川市、北は三木市に隣接した92世帯で構成する自治会です。今は形跡もありませんが、戦時中、地区北部と三木市にわたって三木飛行場が作られた地区でもあります。

地区内を流れる草谷川の恩恵により、古くから稲作が盛んでしたが、現在は後継者不足で多くは営農組合が米・麦の生産等を担っています。

地区の行事は、4月のなかよし広場での花見会、7月には祇園社で山伏のお祓いの元、護摩焚きの煙に当たって無病息災を祈ります。この祇園祭は町内でも数少ない行事で、令和5(2023)年度からは新たな山伏さんをお招きし開催しています。

また、10月には草谷天神社の秋祭りを草谷自治会と共同で執り行っており、屋台・神輿と併せ子ども会の子ども神輿も練られ、青年団と消防団が協力して奉納する獅子舞と共におおいに祭りを盛り上げています。

高齢者交流の場の「いきいきサロン」「いきいき広場」「グラウンドゴルフ」の活動に取り組んでおり、「いきいき広場」はNHKでも放映されました。

下草谷自治会の祇園祭と天神社の獅子舞

野寺自治会

主な行事、見どころ、自治会の紹介など

野寺自治会は、稲美町の北東部に位置する世帯数約170世帯の自治会です。

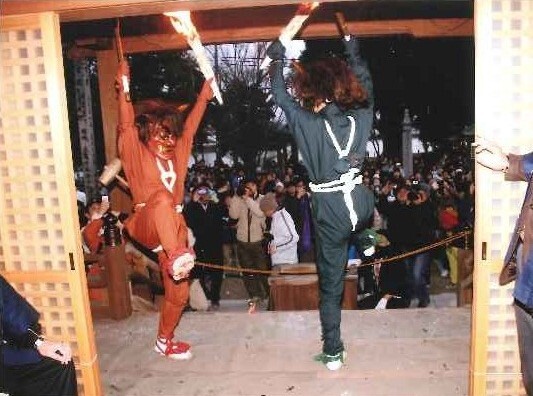

毎年2月9日、10日に高薗寺の観音堂にて古式豊かに鬼追式が行われます。野寺に住む未婚の男性2人が、毘沙門天の化身である赤鬼と不動明王の化身である青鬼に扮する伝統行事で、平成4年に稲美町の民俗文化財に指定されています。

9日は内鬼、10日は本鬼と呼ばれ、災厄を追い払い、五穀豊穣を祈りながら太鼓とホラ貝に合わせて松明を振りかざし、豪快に踊ります。舞の途中で投げる松明は、家の玄関に飾ると「厄除け」になると言われ、参拝者による激しい争奪戦が繰り広げられます。

また、10日の本鬼には紅白の餅まきが行われ、参拝者が増えてきました。この鬼の面は鎌倉様式と言われ、約280年前の延享3(1746)年に信徒から寄進されたと言われています。舞の後、この面をかぶせてもらうと、無病息災の一年が送られると長蛇の列ができます。ぜひ、一度ご参拝ください。

野寺自治会の鬼追式の様子

野谷団地自治会

主な行事、見どころ、自治会の紹介など

野谷団地自治会は、世帯数40世帯、人口約90人の自治会です。

町営の住宅で平成11(1999)年~平成12(2000)年に建設された3つの棟と地域の住宅で構成されています。高台に位置していますので播州平野に沈む夕陽の眺めも美しく、神戸や明石への主要道路にも近い利点があります。近くの池の周りも整備され、ウォーキングコースとなっているのも魅力です。

町営野谷団地

上場東自治会

主な行事、見どころ、自治会の紹介など

上場東(かんばひがし)自治会は18世帯の小さな自治会です。

世の情勢にもれず、高齢化が進み空き家も増えてきて…さまざまな問題が発生していることは否めません。

そのような中で、今上場東において必要なことは「負担の軽減」であると考えています。高齢世代への負担軽減だけではなく、それに伴う現役世代への負担増大も極力抑えるように取り組んでいます。これまで慣習だけで行われてきた活動を見直し、自治会員全員の無駄な労力を減らすことで、ワークライフバランスならぬコミュニティライフバランスを維持できるように心がけています。転入された方からも自治会活動の負担の少なさから「とても安心できる」と好評をいただいています。

また、自然豊かでウグイスの鳴き声が心地よく聞こえ、夜はキツネが道路を走っていることもあり毎日癒されます。

上場東自治会の自然豊かな散歩道